药物有效没,做个基因检测能知道?

发布日期:2021-04-30

上一期我们介绍了通过对患者的药物代谢酶基因多态性的检测,可以科学指导患者的给药剂量,实现个体化用药,从而提高药物治疗的有效性和安全性(回顾一下)。

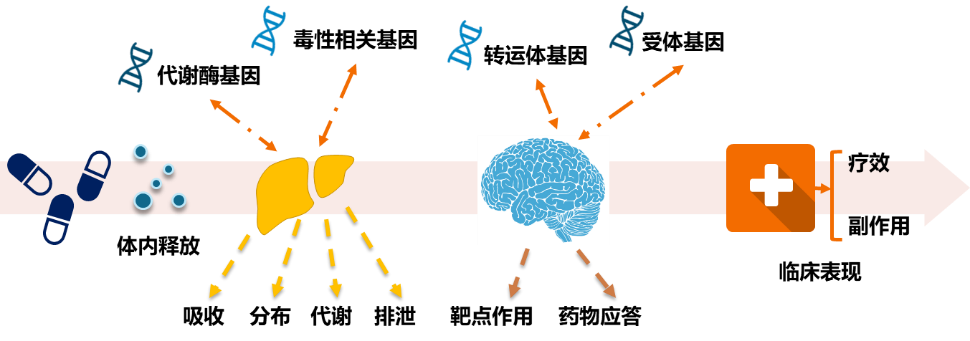

我们再来回顾下这张图,上次我们也提到过,代谢只是影响药物效应的其中一个方面,每个人除了代谢型有快有慢从而需要个体化调整药物剂量之外,还有就是我们上次说的药物效应动力学了(pharmacodynamics,PD),通俗来说就是影响药物与靶点相互作用的基因多态性也是影响药效的一个重要因素。那么这部分基因到底是如何影响药效的呢?这就是今天要介绍的主题了。

首先药物是如何进入到靶点的呢?

多数精神类药物的作用靶位点都位于脑内,但是,药物是否可以进入中枢神经系统到达作用靶点,都得先过了血脑屏障这一关再说!血脑屏障本来是大脑的一种保护机制,可使脑组织少受甚至不受循环血液中有害物质的损害,而且血脑屏障中的转运体可以逆浓度梯度主动运输,将进入脑内的大分子(包括药物)泵出。

因此,这也导致进入中枢神经系统中的药物浓度不足,不能有效地作用于靶位点,从而导致药物治疗的临床效果不佳。研究证明,ABCB1基因多态性是可以导致P-gP(血脑屏障中转运体)的转运功能改变,从而影响脑内的药物浓度和药后反应。已经有大量的研究证实,ABCB1基因多态性影响抗精神疾病类药物的临床应答。

药物又是如何作用到靶点的呢?

药物经过体内的吸收、分布、代谢和排泄,还要过血脑屏障这一关,可谓是历经了九九八十一难,好不容易才进入中枢神经系统了,才真正的到达了作用的靶点。那么,药物作用的靶点是什么呢?

临床常用的精神类药物主要是通过作用神经递质类受体或者相关转运体发挥药效,其中主要包括五羟色胺受体、多巴胺受体、谷氨酸受体、五羟色胺转运体等。那么基因多态性是如何影响药物通过这些靶点发挥药效的呢?咱们举其中一个例子来说明。

比如,针对抑郁症临床常用的SSRI类抗抑郁药物,其作用机制是阻断突触前的五羟色胺转运体(serotonin transporter,SERT),使得突触的五羟色胺水平瞬间升高。而五羟色胺转运体由SLC6A4基因表达,该基因能有长等位基因L和短等位基因S,大样本的统计发现,长等位基因对SSRI药物有更快更好的应答。

那么关于药物通过靶点发挥药效与基因多态性的关系就介绍就到这里了,通过这两次主题的介绍,可以明确的是,可以根据患者的基因检测结果,来合理地选择药物、进行剂量调整,针对每个患者进行个体差异化的治疗,从而提高临床处方的准确性。

众所周知,抗精神疾病药物在治疗疾病的同时也带来很多严重的不良反应,因此,还有一些基因的多态性可能跟药物代谢和药效都无关,但却显著影响药物的不良反应。因此,下一期,我们将会介绍抗精神疾病药物引起的副作用与基因多态性之间到底是什么关系呢?